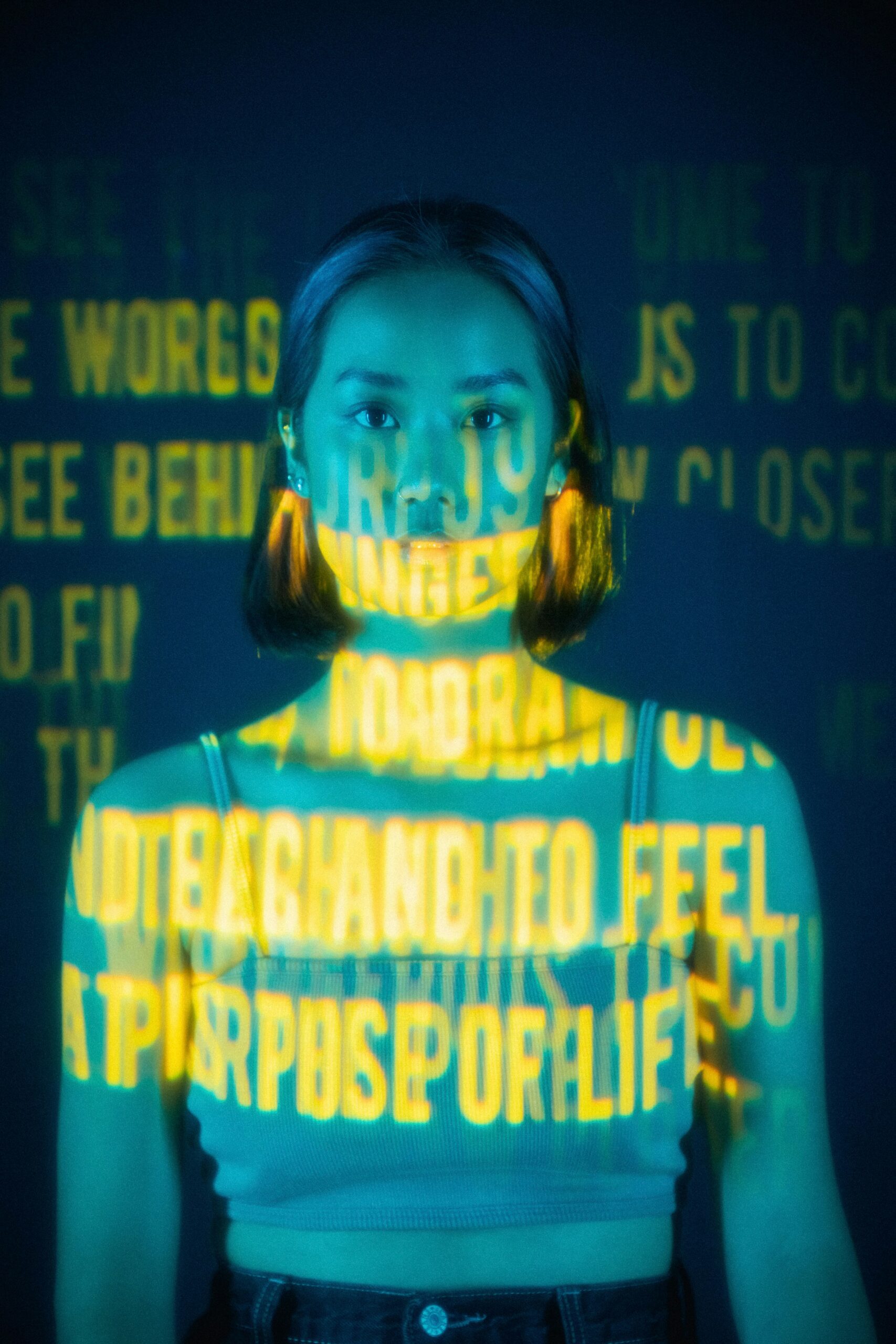

“Faz diferença que tipo de linguagem usamos para expressar os nossos sentimentos e ideias. Algumas palavras são mais evocativas do que outras, algumas mais frescas do que aquelas que vêm logo à cabeça. Escolher a palavra certa pode fazer toda a diferença, e essa escolha requer arte.”

Thomas Moore

Aqui há dias, numa reunião familiar, gerou-se uma discussão acesa sobre a forma como a linguagem afecta as pessoas. De um lado da barricada estavam aqueles que argumentavam que “hoje já não se pode dizer nada” e do outro lado aqueles que argumentavam que “é importante ter cuidado com o que se diz para não magoar as pessoas”. Eu fui participante activa na discussão, e saí da experiência com uma sensação de afastamento, e também de aprendizagem.

Em primeiro lugar, questionei-me se teria valido a pena, face ao que foi alcançado. Só quando regressei a casa me apercebi de que ambos os lados tinham levado a conversa para lugares pessoais, lugares em que há uma percepção da identidade a ser posta em causa. Nestas alturas, de uma forma muito humana, entrincheirarmo-nos nas nossas defesas e, a partir desse momento, a escuta torna-se impossível. Ou, pelo menos, tudo o que se escuta é sentido como agressão.

Somos uma cultura que adora o poder, e que o entende como um sinónimo de domínio, seja o domínio físico – a lei do mais forte fisicamente – seja o domínio de tudo aquilo que confere poder – dinheiro, educação, posição social. Cada vez mais, somos levados a ver a vida de um lugar linear, através de um paradigma de “um mais um é igual a dois” aplicado a tudo e todos. Para segundo plano foram sendo relegadas as áreas que convidam a olhares mais subjectivos, complexos, profundos. Perdemos a poesia, as metáforas e os símbolos, perdemos o acesso à psique profunda, às estórias, às matrizes arquetípicas. A norma redutora estendeu-se a tudo. E com isto perdemos vocabulário, perdemos amplitude e flexibilidade emocional, perdemos multidimensionalidade. Num mundo a passar por profundas convulsões, numa mudança de pele colectiva em que as estruturas de antigamente já não servem, seja por caducidade ou por podridão, reina o medo: o medo de perder a identidade, de ser posto em causa, de perder a segurança, a referência, a bússola. E com o medo, vem a polarização e a rigidificação naquilo que, para cada um, significa segurança. O “Outro” é o estranho agressivo, é a possibilidade de morte – literal ou figurativa – a perda do que conheço e estimo. E, se a tudo isto juntar a ausência de espaços seguros para expressar o meu sentir, é fácil perceber o quão ameaçador se tornou viver, para todos nós. Agora, como sempre, as palavras são ferramentas que podem unir ou afastar.

O problema das palavras é que elas estão ligadas a toda a nossa matriz pessoal, de uma forma tão entranhada que é, na maior parte das vezes, inconsciente. O verbal é tão basilar na estrutura do ser, e tão cultivado na nossa cultura, que domina todas as outras formas de entendimento. Desde que em 1950 se avançou com a teoria da relatividade linguística, e pese embora as vozes discordantes, que se concluiu como a linguagem influencia a forma como pensamos e espelha o que sentimos. Dentro de cada um de nós, as palavras estão associadas às lentes que usamos para ver o mundo, às nossas crenças pessoais, familiares, sistémicas sobre a vida e o que acontece. E do individual, passamos rapidamente ao colectivo, porque um e outro estão conectados, ou seja, a linguagem também é um espelho da sociedade e do grupo que a fala, uma manifestação dos valores e ideais desse grupo.

Poucos entre nós têm uma noção clara e lúcida das crenças que o guiam: conhecemos um pouco daquilo que está mais presente no momento, seguimos aquilo que fomos ensinados, porém escapam-se-nos as crenças mais subtis, as que nos foram passadas de forma mais subliminar, ou aquelas que são tão adquiridas que nem são expressas porque “sempre foi assim”. Essas, estão debaixo de muitas camadas psicológicas, camufladas por outras ideias e mais palavras. À medida que fomos crescendo fomos construindo um “Eu” através daquilo que os outros nos disseram que éramos e como nos devíamos portar tendo em conta isso. “Tu és uma menina, e as meninas são desta e daquela forma”, ou “Os homens são assim, necessitam disto e, como tal, não podem ser/gostar/dar aquilo”. Destas ideias, muitas outras derivam, ligadas a experiências pessoais, traumas intergeracionais ou a filosofias religiosas. Acontece chegar à meia-idade e começarmos a questionar tudo isto, a sentir que há algo que está desfasado dentro de nós com aquilo que nos ensinaram a ser fora. Na verdade, a resposta mais honesta à grande pergunta existencialista do “quem sou eu?” é mesmo um simples “não sei”.

Palavras e crenças são trama e fio de uma mesma tapeçaria: os significados e conceitos por detrás de cada uma não estão conscientes. O grande sucesso terapêutico da associação demonstra isso mesmo: ao associar aquela palavra ao que me surge na mente espontaneamente, eu começo a ganhar mais consciência das ligações internas na minha psique, iluminando assim tanto bloqueios e receios como as ideias que me motivam. Diversos estudos têm corroborado este poder das palavras: por exemplo, os linguistas e psicólogos da Universidade de Stanford demonstraram que até pequenas diferenças na forma como organizamos e dizemos uma frase, correspondem a visões enviesadas, que vão perpetuando estereótipos e retirando a individualidade e humanidade a cada um de nós. É por isto que a educação funciona; é por isto que o marketing funciona, e é por isto que as técnicas de propaganda funcionam. Como não temos consciência de 90% dos nossos mais de 6000 pensamentos diários, que ainda para mais são maioritariamente repetitivos e negativos, somos guiados por comandantes escondidos, e agimos alheados de uma presença consciente, a maior parte das vezes, em piloto automático. E, mesmo com as melhores intenções, tentando não o fazer, podemos estar a contribuir para tal, de tal forma o paradigma está inculcado em todos nós.

A visão dualista que nos foi passada, de que existem “os bons” e “os maus” – geralmente, “nós” e “os outros” – é redutora e simplista. Querer distanciar-se da imagem de alguém preconceituoso é natural, porque ninguém quer ser um “mau menino ou má menina”, contudo a maturidade revela-nos que a vida é muito mais complexa e que aquilo que rejeitamos também existe dentro de nós. Todos nós temos dentro uma dose de preconceito, de machismo, de homofobia, de racismo, e de ideias e crenças agressivas, porque todos nascemos e fomos criados numa sociedade que é, inerentemente, tudo isso.

Claramente, nesta experiência que vivi, as pessoas queriam defender, de uma forma natural, a sua percepção de serem boas pessoas, solidárias e sem preconceitos, algo que qualquer um de nós faria, porque sabe que é a verdade do seu ser. Eu, pelo menos, acredito que é verdade: dentro de cada pessoa há uma essência de bondade. Sei que, numa emergência, numa catástrofe, maioritariamente o ser humano se mobiliza para ajudar, sem olhar a género ou raça ou outros preconceitos.

O problema, no entanto, não são as situações excepcionais, mas sim o quotidiano. São as formas diárias como, inconscientemente, sem noção do seu peso e impacto, cada um de nós usa palavras, termos e expressões que vão sendo responsáveis por micro-agressões, que vão minando as relações e erodindo a confiança ou o valor pessoal do outro, expressões que passam por nós sem que tenhamos consciência. E, sem consciência, não é possível escolher fazer diferente, apenas nos resta repetir o mesmo, desde há gerações. Não se trata, porém, de nos tornarmos polícias obsessivos de tudo aquilo que vai dentro de nós, de tudo o que pensamos ou dizemos. Provavelmente seria impossível, e teria o efeito oposto. Passa, antes, por cultivar uma abertura interior, uma disponibilidade para se colocar em causa e questionar. Se há algo que me ameaça, posso primeiro questionar-me de que tenho medo, de onde vem a resistência ou a zanga. Não para aniquilar ou cumprir uma suposta perfeição ou ainda destacar-me do grupo, mas sim para me descobrir com tudo o que sou, seja o que me agrada ou o que me desagrada, e permitir-me ampliar a minha visão para lá do dualismo moralista redutor. Sou boa e sou má, sou grande e pequena, mesquinha e generosa… E ser tudo isso é cultivar a totalidade, a inclusividade, em nós primeiro do que em qualquer outro lugar.

Imprescindível também, é fazê-lo desde um espaço interno de acolhimento, onde está tudo bem como está, como sou, como sinto. A mudança implica sempre uma perda e um luto, e muitas vezes, a violência de nos confrontarmos com os lugares mais escuros e sombrios – os da sociedade e também os nossos – e por isso, trazer compaixão é vital. Amar-me como sou não significa justificar todas as minhas atitudes nem permanecer igual. É compreender que o “eu sou” é muito mais complexo do que o “eu” que anda pelo mundo. Essa totalidade de claros e escuros, de coerência e dissonância, de palavras belas e de insultos, é a humanidade. E, ainda assim, é na perpétua mudança que a Vida se cumpre, e mudar também é ser humano.

Artigo publicado na Revista Vento e Água nº 50

PATRÍCIA ROSA-MENDES

FORMADORA – ÁREA TERAPIA